剖宫产术后疼痛

很多产妇术前焦虑紧张,担心术中疼痛,却低估了剖宫产术后的疼痛。据调查,约20%的产妇在剖宫产术后会经历急性重度疼痛,其中9.2%~18%会发展为术后慢性疼痛。

产妇的疼痛程度除患者主观因素外,受手术创伤、组织损伤、手术时间或某些疾病状态等影响,个体感受差异大,因此就出现了上文晓丽提到的疼痛体会。

一、根据疼痛来源的主要分四类

1. 腹壁切口痛:就是我们常说的刀口痛,是一种定位明确的锐痛,这样的疼痛会随着伤口的愈合逐渐减轻。

2. 子宫收缩痛:是术后子宫复旧过程中子宫收缩引起的一种痉挛性疼痛,是产后正常的一种生理反应。一般在术后三天内最为明显。

3. 术后炎性疼痛:是指由于手术造成组织损伤,促使炎症介质的释放,造成疼痛过敏,如果管理不及时会演变成慢性疼痛。

4. 压宫底痛:产后第一天,医护人员会每隔两小时左右来按压宫底以排出恶露和了解子宫收缩的情况,可引发切口痛和宫缩痛。

二、第二次剖宫产后疼痛有不同吗?

疼痛较初次剖宫产更强烈!

● 手术在切除原有皮肤疤痕后进行,瘢痕组织的弹性下降和切口的张力增加等导致切口疼痛的症状加重。

● 经历首次妊娠后子宫肌纤维弹性变差,二次剖宫产后子宫肌纤维收缩、缺血缺氧更加明显,子宫收缩痛也更严重。

● 产妇年龄增大,身体因素也是术后疼痛感增加的原因。

可即使剖宫产术后疼痛严重,考虑到产后哺乳、产后康复等因素,许多产妇往往拒绝使用镇痛措施,宁愿安慰自己“忍忍就过去了”。其实,这大可不必。

剖宫产麻醉与镇痛对哺乳的影响小

区域麻醉是剖宫产麻醉的首选方式,包括椎管内麻醉和外周神经阻滞镇痛。区域麻醉主要使用局部麻醉药产生镇痛作用。局部麻醉药范围小,而且不能通过血乳屏障,因此进入母乳非常少。

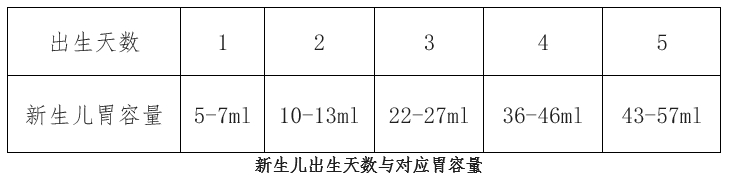

区域麻醉还会使用少量阿片类药物增强镇痛效果。阿片类药物在母体血液内的浓度具体取决于药物的种类和剂量以及怎么用药。少量阿片类药物在剖宫产术后镇痛的应用时间一般在2天左右,期间妈妈的乳汁分泌少,而且新生儿胃容量很小(哺乳量参考新生儿胃容量见下表),因此进入婴儿体内的阿片类药物是非常少的。此外,这类药物经婴儿的胃肠道吸收很少。可见,剖宫产术后应用少量阿片类药物进入乳汁少,婴儿吃得少乳汁产生少,口服后婴儿吸收少,所以少量阿片类药物对早期的哺乳影响非常小,可以安全使用。

综上所述,有效、安全的剖宫产术后镇痛举措很有必要。也就是说,这种痛,不用忍!由麻醉医生来办!

剖宫产术后的疼痛管理

近年来,剖宫产术后加速康复(ERAC)理念广受推崇,提倡鼓励产妇尽快下床活动以及采用多模式镇痛,促进术后恢复,实现早期母乳喂养。

剖宫产术后多模式镇痛能有效缓解疼痛,减少恶心、呕吐、尿潴留等不良反应。主要包括椎管内镇痛、神经阻滞镇痛、静脉镇痛、口服镇痛等多种镇痛方式。

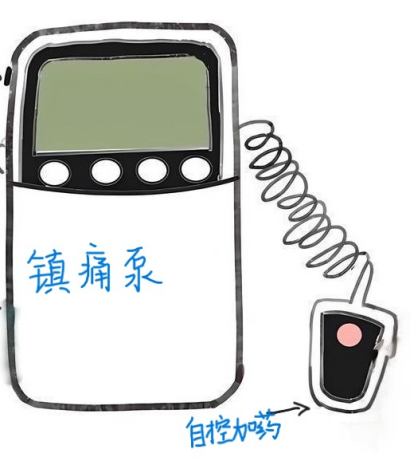

1、术后镇痛泵

术后镇痛泵是一种患者自控的液体输注装置,是术后应用最广泛的镇痛措施之一。使用时间一般在48小时左右。

剖宫产术后镇痛泵的给药途径有经静脉、经椎管内两种。目前临床应用以静脉镇痛泵居多,使用的药品为阿片类或阿片受体部分激动药物为多,可有效减轻切口痛和宫缩痛,少数患者有恶心呕吐、便秘、皮肤瘙痒、嗜睡等不良反应。

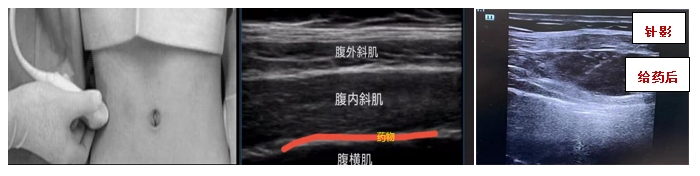

2、神经阻滞镇痛

近年来随着超声技术的普及,神经阻滞技术在剖宫产术后镇痛领域取得满意的效果,备受推崇。其中,腹横筋膜平面阻滞(TAP)应用最广。该技术是在超声引导下精确地将局麻药物注入腹横肌与腹内斜肌之间的筋膜间隙内(图内红色区域),阻滞走行于此平面的腹壁神经,以达到腹壁区镇痛和麻醉的效果。

超声引导下的腹横筋膜平面阻滞(TAP)图解

3、口服止痛片

口服止痛是相对方便、使用广泛的镇痛方式,根据疼痛程度给予不同剂量和种类的药物。其中,对乙酰氨基酚是孕期解热镇痛的首选药物,其起效时间在服药后15-30分钟,必要时可间隔4-6小时重复服药。

NSAIDs药物又叫非甾体类抗炎药,具有解热、镇痛、抗炎作用。剖宫产术后镇痛常用的有布洛芬等。

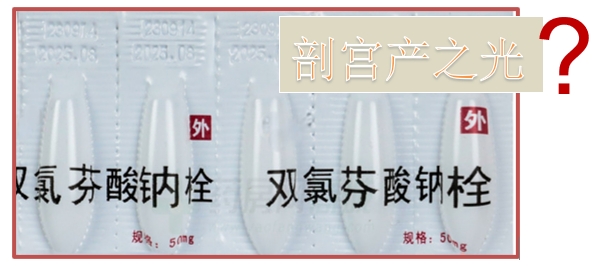

4、止痛栓剂经直肠给药

对乙酰氨基酚和NSAIDs药物除口服片剂外,经直肠给药(栓剂塞肛门)也是常用的给药途径。网红剖宫产术后“神药”双氯芬酸钠栓就是NSAIDs类药物的一种,但该药禁用于哺乳期妇女。

很多产妇以为,双氯芬酸钠作用在局部比口服和静脉用药更安全。其实不然,药物经直肠吸收后直接进入全身血液循环,会有少量进入乳汁。在2020年国家药监局曾发布关于修订“双氯芬酸钠栓”说明书的公告:增加“哺乳期妇女禁用”的修订内容。因此,止痛栓剂建议在医生指导下使用,切记不可私自乱用。

划重点:

✔ 剖宫产术后为中重度疼痛,个体感受差异很大。

✔ 剖宫产术后疼痛主要是切口痛、宫缩痛、炎性痛、压宫底痛。

✔ 多模式术后镇痛可有效缓解剖宫产术后疼痛,可安全哺乳。

✔ 麻醉医生会根据个体情况优化术后疼痛管理,最大程度提升产妇术后的舒适度。

供稿:上海市医师协会麻醉科医师分会

中国福利会国际和平妇幼保健院麻醉科副主任医师 孟琼

审核:陈 权

袁红斌 上海市医师协会麻醉科医师分会会长

顾卫东 上海市医师协会麻醉科医师分会副会长